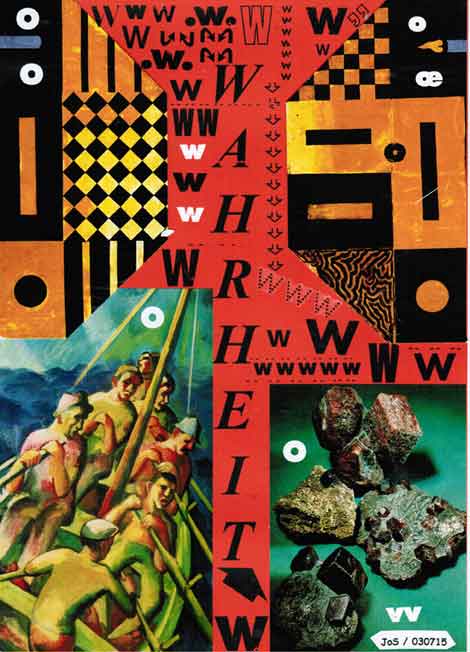

„Zwei halbe Wahrheiten ergeben keine ganze...“

Collage, zusammengestellt von Dr. Jos Schnurer

Collage, zusammengestellt von Dr. Jos Schnurer

Bild anklicken zum Vergrößern

Lügen haben kurze Beine, Wahrheiten lange?

„Im World Wide Web finden sich 196.000 Eintragungen zum Stichwort „Lügen; darunter die Homepage www.luege.de mit der gut besuchten Chat-Aufforderung: „Lügen, was das Zeug hält“. Warum lügen Kinder? fragt die Aktion „Eltern im Netz“. Und gandhi-auftrag.de bietet den Chatern Antworten auf die Frage an: „Wo sind die Lügen dieser Welt?“ Der österreichische Dramatiker Franz Grillparzer stellt in seinem Schauspiel „Weh dem, er lügt“ die Lüge als Ursache alles Bösen auf der Welt dar: „Dein Wort soll aber sein: Ja, ja, nein, nein.Denn, was die menschliche Natur auch Böses kennt,

Verkehrtes, Schlimmes, Abscheuwürdiges,

Das Schlimmste ist das falsche Wort, die Lüge,

Wär` nur der Mensch erst war, er wär auch gut...“ Interessant, dass es in der deutschen Sprache keine Synonyme für „Wahrheit“ gibt, aber für „Lügen“, z. B.: Betrügen, fälschen, flunkern, leugnen, manipulieren, schummeln, schwindeln, täuschen, tricksen... „Du sollst nicht lügen“, wird volkstümlich das 7. Gebot überschrieben. Irrtümlich, denn, darauf hat bereits Immanuel Kant hingewiesen. Dort heißt es nämlich: „Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“. Für Friedrich Nietzsche ist die Lüge für den Menschen ein lebenserhaltendes Instrument. Durch die Fähigkeit, sich zu verstellen, frönt er seiner Eitelkeit, maskiert sich gewissermaßen und rüstet sich so zum Überleben. Im September 2004 trafen sich beim 8. Philosophicum Lech Philosophen, Kulturwissenschaftler, Pädagogen und Medientheoretiker, um über das Thema „Der Wille zum Schein. Über Wahrheit und Lüge“ zu diskutieren. „Mehr Scheinen als Sein“ gilt zwar in unserer Morallehre als eine negative Eigenschaft. Aber das Flunkern, Tricksen, Halbwahrheiten verbreiten und Hinter-dem-Rücken-Reden ist längst zu Bestandteilen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens geworden. In der Soziologie wird mit der „Mentiologie“, vom Lateinischen „mentire“ = lügen, die Bedeutung des Schwindelns für uns Menschen erforscht. Demnach lügen wir Menschen uns und anderen durchschnittlich 200 x am Tag etwas vor. Das sei auch nicht schlimm, denn, so in einer amerikanischen Studie: „Das Zusammenleben wäre entsetzlich, wenn sich alle jederzeit die Wahrheit sagten“. Der Katalog der Befunde ist lang: 41 Prozent der Menschen lügen, um Ärger zu vermeiden; 14 Prozent, um leichter im Leben zurecht zu kommen; 8 Prozent, um geliebt zu werden, und 6 Prozent sagen aus reiner Faulheit die Unwahrheit. Am meisten wird beim Telefonieren und sicherlich heute im Internet gelogen, weil hier die Körpersprache nicht wahr genommen wird: Wer lügt, wirkt unsicher, zuckt mit den Mundwinkeln, wird rot im Gesicht, bekommt feuchte Hände... Der Erfinder der Mentiologie, Peter Stiegnitz rät zum Lügen, denn: „Je mehr wir die Lüge ablehnen, desto mehr lügen wir“. Die Lüge sei lebensnotwendig und gesund, denn sie stärke das Selbstbewusstsein. Vom französischen Philosophen Voltaire (1694 - 1778), der als Wegbereiter und Beförderer der europäischen Aufklärung gilt, stammt der Spruch: „Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen“. Damit wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Reden und Handeln, Denken und Tun[5]. Wir bekennen uns zur Philosophie als „Überlebenswissenschaft“, die es dem Individuum ermöglicht, in seinem eigenen Sosein und als lokal- und globalbestimmtes, kollektives Lebewesen ein gutes Leben anzustreben[6].

Wahrheitsphilosophie?

„Natürlich sind manche Überzeugungen falsch“, hinter dieser eher tautologischen Aussage stecken freilich ernstzunehmende Denkansätze, die vom Vordenker der zeitgenössischen analytischen Philosophie, Donald Davidson und dem Mitbegründer des philosophischen Neopragmatismus, Richard Roty, in einem Jahrzehnte andauernden, kontroversen Diskurs über den Wahrheitsbegriff geführt wurden.Gemeinsam dabei ist ihnen die Auffassung, dass die traditionelle Festlegung auf das erklärende Wahrheitsverständnis, wonach Wahrheit als eine nichtkausale und zeitlose Beziehung aufgefasst werde, die zwischen sprachlichen Aussagen und der außersprachlichen Wirklichkeit bestehe und die Konsens- bzw. Kohärenzfähigkeit einer Aussage erklären könne, überholt sei. Ihr wiederum gemeinsames Anliegen besteht in dem Versuch, gebrauchstheoretische Analysen der unterschiedlichen Verwendungsweisen von „wahr“ heraus zu arbeiten. Hierbei aber gehen sie verschiedene Wege: Davidson setzt sich mit den Zusammenhang von „Schema und Realität“ auseinander, indem er auf darauf hinweist, dass insbesondere Sprache und deren Übersetzung in eine andere, in der je konkreten Kommunikation wirksamen Deutung von „Wahrheit“ einen „schemarelativen Wahrheitsbegriff“ bewirkt, was jedoch nicht bedeutet, auf eine „objektive Wahrheit“ verzichten zu müssen: „Indem wir den Dualismus von Schema und Welt fallen lassen, verzichten wir nicht auf die Welt, sondern stellen die unmittelbare Beziehung zu den Gegenständen wieder her...“Rorty kontert, dass es ausgeschlossen sei, den Wahrheitsbegriff als erklärenden Begriff zu verwenden. Für ihn ergibt sich, dass „wir jederzeit ganz überwiegend richtige Überzeugungen haben werden und daher vermutlich mit der Welt Kontakt haben“. Die philosophische und Denk-Aufgabe bestehe nun darin, die „einzige Wahrheit“ durch eine „fundamentalistische Erkenntnistheorie“ wieder zum Bewusstsein zu bringen. Nicht, „die Welt bestimme, was wahr ist“, könne Grundlage einer eigenen Wertung und Wertedefinition sein, sondern die Erkenntnis, dass hierbei die Mehrdeutigkeit entscheidend sei, mit der Jemand das Wort „Welt“ gebraucht: Seine Behauptung hierzu: „Die Welt ist entweder ein völlig leerer Begriff für die unbeschreibbare Ursache des Sinnlichen und das Ziel des Denkens, oder es handelt sich um einen Namen für die Dinge...“[7].„Truth and the Past“

Der britische Philosoph Sir Michael Anthony Eardley Dummett (1925 – 2011) hat Zeit seines Lebens auf den Zusammenhang von Wahrheit und Tradition und auf die Probleme des Gewordenseins wie Menschen sind hingewiesen. 2005 wurden in deutscher Sprache die überarbeitete Vorlesungen publiziert, die Dummett an der New Yorker Columbia University als „Dewey Lectures“ gehalten hat. Dummetts Frage nach der Wahrheit ist beeinflusst von der Wittgensteinschen Auffassung, dass metaphysische und erkenntnistheoretische Erkenntnisprozesse letztlich auf semantischen Aspekten beruhten, die mit den komplexen Verbindungen zwischen der Bedeutung von Begriffen, der Wahrheit und dem Verstehen von Aussagen zusammen hängen. Er rekurriert auf der „Unentbehrlichkeit des Wahrheitsbegriffs“ und damit auf dem, was im philosophischen Diskurs als „Wahrhaftigkeit“ bezeichnet wird, nämlich dem Bedeutungszusammenhang von je verschiedenen Aussagen, die als „wahr“ oder „nicht wahr“ bestimmt werden. Den Williamsschen und Rortyschen Auffassungen setzt er entgegen, dass es nicht möglich sei, die Begriffe „Wahrheit“ und „Bedeutung“ getrennt voneinander zu betrachten. Mit seiner Theorie der „rechtfertigungsorientierten Wahrheitsauffassung“ konfrontiert er diese mit den klassischen Wahrheitstheorien: „Sofern die Bedeutung einer Aussage im Sinne von Begriffen gegeben ist, die auf das abheben, was eine Behauptung dieser Aussage rechtfertigen würde, muss die einzige Auffassung ihrer Wahrheit im Sinne der gleichen Begriffe gegeben sein“. Von dieser theoretischen Reflexion aus kommt Dummett schließlich zu der Aufforderung: „Es muss möglich sein zu zeigen, wie das, was wir als Beleg für die Wahrheit einer Aussage ansehen, aus dem hergeleitet werden kann, was wir als Bedingung ihrer Wahrheit auffassen“[8].Man kann nur das wirklich wissen, was sich dem Denken verdankt,

das ist die bekannte Kantische Formel, wie er sie in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) formuliert und zu einem Fanal gemacht hat, das schließlich in der europäischen Aufklärung ihren Glanzpunkt erreichte. Die Selbständigkeit der Vernunft in ihrer Autonomie und Autarkie, also dem unabhängigen menschlichen Denken, vor allem was von außen auf ihn einwirkt, ob göttliche Offenbarung oder menschliche Autorität, das ist ein geistiger Kraftakt, der das denkende Ich zu dem erhebt, was Menschsein ausmacht. Aus diesen Quellen schöpften Philosophen vor Kant und nach ihm. Wenn das Interesse aller Vernunft in den drei Fragen kummuliert – „Was kann ich wissen? Was soll ich Tun? Was darf ich hoffen? – dann darf in der menschlichen Existenz des Fragens kein Ende sein. Der Philosoph von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Dieter Henrich, hat in den Jahren 2003 bis 2005 auf Einladung des Kollegs Friedrich Nietzsche der Stiftung Weimarer Klassik Vorlesungen über die „Selbstverständigung des Menschen“ gehalten[9]. Wenn, so sein Anliegen, die Aspekte, wie sie heute diskutiert werden, wie etwa: Grundlegung der Ethik, Verständigung über Freiheit und Theorie der Intersubjektivität, verstanden und im gesellschaftlichen Diskurs wirksam werden sollen, dann bedarf es einer Reflexion über das Subjektive im Menschen. Denn „Selbstverständigung“ ist nur mit einem reflektierten Selbstbewusstsein möglich. Er entwickelt dabei „Selbstverständlichkeiten“, die sich jedoch in den verschiedenen Situationen des Lebensvollzugs als gar nicht so selbstverständlich erweisen und kommt zu dem Dreischritt des Denkens:- Die Intention des guten Willens geht nicht allein und auch nicht primär darauf, dass sich der Handelnde der Grundnorm entsprechend verhält.

- Der gute Wille ist nicht selbstgenügsam. Wer handelt, muss einsehen, dass er eine Verantwortung für den Erfolg oder den Misserfolg seines Handelns trägt.

- Jeder Handelnde lebt in besonderen Solidaritäten, die aus sich heraus sittlich ein Vorzugshandeln zu ihren Gunsten rechtfertigen.

Dummies sind keine Dummiane

Wir stehen vor einem Problem, wenn wir mit der Überzeugung argumentieren, dass jeder Mensch ein Philosoph ist; nämlich dem, dass im akademischen Diskurs nicht selten Philosophie als hehre, spezielle Denkschule ausgewiesen wird, die der Normalsterbliche nicht versteht und auch keinen Zugang zu ihr hat, es sei denn, er ist ein ausgewiesener studierter Philosoph. Diese Auffassung ist zwar nicht vollständig von der Hand zu weisen, denn die Profession „Philosophie“ ist eine wissenschaftliche Tätigkeit, die durch ein Studium erworben werden muss und auf Grundlagen basiert, die weder vom Himmel fallen noch in die Gene gelegt werden. Das muss aber nicht heißen, dass wissenschaftliches Denken und Tun als „Fach-Chinesisch“ daherkommen muss. Der an der französischen Universität von Clermont-Ferrand lehrende Philosoph Christian Godin legt in der Reihe der „Dummies“- Publikationen ein Buch vor, das einen Überblick über die Geschichte der Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart anbietet. Das, was Philosophen, Denker und Sucher über die Jahrtausende hinweg artikuliert, bestätigt und negiert haben und was Immanuel Kant in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ wortreich darlegte – „Daß überhaupt irgend wo Grundsätze Statt finden, das ist lediglich dem reinen Verstande zuzuschreiben, der nicht allein das Vermögen der Regeln ist, in Ansehung dessen, was geschieht, sondern selbst der Quell der Grundsätze, nach welchem alles (was uns nur als Gegenstand vorkommen kann) nothwendig unter Regeln stehet, weil, ohne solche, den Erscheinungen niemals Erkenntnis eines ihnen correspondirenden Gegenstandes zukommen könnte“ – spricht Godin anschaulich, wenn auch nicht simplifizierend, aus: „Ein Gedanke kann nur dann wirklich existieren, wenn er auch verstanden worden ist“. Dieses Prinzip ist gleichsam der Schlüssel für seine Erklärungsversuche und seinem Anspruch: „Die Geschichte der Philosophie für Dummies hat den Ehrgeiz, dem Leser in einer allgemein-verständlichen Sprache einen Zugang zur Philosophie zu verschaffen, indem er ihn auf eine Reise durch ihre Geschichte mitnimmt“. Dabei geht es darum, das „Universum der Philosophie“, dessen „Urknall“ der Autor in die Zeit vor etwa 2.500 Jahren datiert, chronologisch nach den Zeitabläufen in Text, Bild und Vergleichen darzustellen. [10].Was kostet Wahrheit?

Im Gewordensein des Homo oeconomicus haben wir uns angewöhnt, in Vielem, was wir tun, auch gleich den ökonomischen Preis zu erfragen. Die Frage aber nach dem Preis ist in vielen, existentiellen, werte- und moralbestimmten Handlungen darf nicht von den monetären Kosten bestimmt werden. Der Preis der Wahrheit nämlich lässt sich nur philosophisch ermitteln. Der französische Literaturwissenschaftler und Kulturanthropologe Marcel Hénaff, der an der University of California lehrt, setzt sich in einer historischen Tour d`horizon mit der Frage auseinander, ob es eine Beziehung zwischen Wahrheit (Moral) und Geld gibt. Er geht davon aus, dass dabei die eine Schiene des Marktgeschehens, der Gütertausch, vom symbolischen Gabentausch unterschieden werden müsse. Während das eine der Vermehrung von Gütern und Werten diene, würde das andere die Schaffung und Festigung von Anerkennungs- und Machtverhältnissen bedeuten. Damit landet er genau im historischen wie aktuellen Diskurs über den Wert der Ware und den Sinn ökonomischen Denkens und Handelns. „Wir wissen, dass keine kaufmännische Gleichung den Preis des Lebens, der Freundschaft, der Liebe oder des Leidens wird ausdrücken können; oder den der Güter des gemeinsamen Gedächtnisses. Oder den der Wahrheit“. Und wie ein Menetekel (oder Replik auf die aktuelle Situation der Weltwirtschaftskrise) malt der Autor die Vorstellung an die Wand, „ob die riesige Bewegung der modernen Wirtschaft – die ganze inzwischen weltweite Produktionsmaschine – am Ende nicht das letzte und radikalste Mittel ist, Schluss zu machen (mit den moralischen Wertevorstellungen)…, mit der Gabe… mit der Schuld (und dafür zu) produzieren, tauschen konsumieren…“. Die Lektüre des Buches von Marcel Hénaff fordert vom Leser eine gehörige Bereitschaft, sich in die philosophischen Fragen von Gut und Böse, von Wahrheit und Wissen einzulassen. Dies aber, so zeigen uns die Verhaltensweisen der Menschen durch die Zeiten hinweg, ist eine Herausforderung, die den Menschen zum Menschen macht, machen sollte. Weil Wahrheit kein Gut sein darf, das sich wie Güter herstellen lässt und gar verkauft werden kann, deshalb muss es im Zusammenleben der Menschen, lokal und global, Güter geben, die keinen Preis haben; es sei denn den der Anerkennung, der Menschenwürde, der Gleichheit und Gerechtigkeit. Um diese Einstellungen wieder zu gewinnen, bedarf es des philosophischen Nachdenkens. Das aber ist ja nichts anderes, als „die Liebe zur Weisheit“ – und, darauf weist Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik ausdrücklich hin, ohne ein politisches Denken und Handeln nicht möglich. So ist die philosophische Analyse über Gabe, Geld, Moral und Handel, die aus den philosophischen Ursprüngen und Diskursen über die Zeit hinweg schöpft, ein Werkzeug für heute. Für Politiker, Ökonomen, Händler und alle diejenigen, die miteinander handeln. Für uns alle also![11].Humanismus als Instrument zur Wahrheitsfindung

Antworten auf die existentiellen und kulturellen Orientierungsschwierigkeiten in den Zeiten der sich immer interdependenter und entgrenzender entwickelnden (Einen) Welt gibt es mittlerweile zahlreiche. Sie reichen von der wachstumsorientierten und kapitalakkumulativen Weisung bis zu ökologisch-nachhaltigen Zeigefingern. Sie stellen sich dar als Weltsichten und weltanschauliche Weltdeutungen, die Wirklichkeit entweder als „Kampf der Kulturen“ (Samuel Huntington), als „Heiligen Krieg“ (Kai Hafez), oder als „politischen Humanismus“ deuten. Dass eine gerechte(re), humane(re) und friedliche(re) Welt in den Zeiten der Globalisierung weder mit Mitteln eines “Raubtierkapitalismus“ noch mit naiven „Gut-Mensch“-Konzepten geschaffen werden kann, ist ein Allgemeinplatz. Zur Konkretisierung bedarf es einer lokalen und globalen Gesellschaftsanalyse. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Kulturwissenschaftlichen Instituts der Universität Essen, eines Zusammenschlusses der Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen als Forschungskolleg, haben von 2006 bis 2009 ein Forschungsprojekt zum Thema „Der Humanismus in der Epoche der Globalisierung – ein interkultureller Dialog über Kultur, Menschheit und Werte“ durchgeführt. Die Ergebnisse legen die Autorinnen und Autoren in einem Sammelband vor. Der Historiker und Kulturwissenschaftler der Universität Witten/Herdecke und Senior Fellow am Essener Institut, Jörn Rüsen und der Literaturwissenschaftler Henner Laass zeichnen dafür als Herausgeber. Das Autorenteam legt mit dem Sammelband zum „Interkulturellen Humanismus“ einen Wegweiser vor, wie die Menschheit Hier und Heute und Morgen human überleben und sich weiter entwickeln kann[12].Wahrheit finden heißt Gegenwart leben und Zukunft denken

Die von den Vereinten Nationen beauftragte Weltkommission „Kultur und Entwicklung“ hat als Ergebnis des Nachdenkens über den aktuellen Zustand der Welt und ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung 1995 mit den dramatischen Appell formuliert: „Die Menschheit steht vor der Herausforderung umzudenken, sich umzuorientieren und gesellschaftlich umzuorganisieren, kurz: neue Lebensformen zu finden“. Sie folgt damit den in den letzten Jahrzehnten vielfältigen Prognosen und Analysen, wie etwa den Berichten an den Club of Rome, von Global 2000, der Agenda 21 und zahlreichen weiteren Vorschlägen, die einen Perspektivenwechsel im Denken und Handeln der Menschen fordern. Der deutsche Wissenschaftler Claus Otto Scharmer, Senior Lecturer am MIT, hat 2007 die Ergebnisse des Nachdenkens darüber, dass die bisher gewohnten Einstellungen des „Take, make, waste“ (Nimm, nutzt, wirf weg!), was in der Diskussion um eine andere, nachhaltige Entwicklung auch mit einem Stopp des „Immer-weiter-immer-höher-immer-schneller-immer-mehr“ bezeichnet wird, mit dem Originaltitel vorgelegt: „Theorie U. Leading From the Future as it Emerges. The Social Technology of Presencing“. Der Carl Auer Verlag legt die deutsche Übersetzung vor. Der Autor denkt darüber nach, wie es möglich ist, „das Bewusstsein für Veränderungs- und Führungsarbeit in allen Bereichen von gesellschaftlicher Entwicklung zu schaffen“, eine Sprache zu entwickeln, die es Praktikern und Forschern in Veränderungsprozessen erlaubt, Erfahrungen auszutauschen, und eine soziale Technik zu kreieren, mit denen Akteure in Veränderungsprozessen effektiver und schöpferischer mit den kollektiven Führungsherausforderungen in unserer Zeit umzugehen.[13].Intellektuelle Signale gegen die entfesselte Geistlosigkeit

Die Klagen über die „Verseichung“ der intellektuellen und kulturellen Ansprüche in der (Alltags-)Gesellschaft, nicht nur in unserer, kommen oft daher als resignatives Achselzucken, aber auch als Programmatiken. Der 1947 geborene Peter Sloterdijk, Rektor der Karlsruher Hochschule für Gestaltung und Kulturphilosoph an der Wiener Akademie der bildenden Künste, ist einer, der sich mit Achselzucken nicht zufrieden gibt. In seinen Werken, die zu den geistvollsten, akzeptierten wie umstrittenen Darstellungen über philosophisches Denken und Handeln in unserer Zeit gehören, nimmt er immer wieder Bezug auf das Sosein des Menschen im Dasein der Welt, die von medialer Öffentlichkeit (scheinbar) dominiert wird. Dabei hält er es mit dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814), der festgestellt hat, welche Weltanschauung und „Lebenslehre“ man auch wähle, hänge davon ab, was für ein Mensch man sei. Sloterdijk kommt es dabei darauf an, Philosophie verstehbar zu erklären, als „Hör“- Geschichten und in „Lese“- Büchern. Er ist davon überzeugt, dass es in die Philosophie keine (gelehrsame) Einführung geben könne – „vielmehr muss von der ersten Minute an die philosophische Disziplin selber sich vorstellen, als Modus des Denkens fürs erste, als Modus des Lebens in der Folge“. Also: Zuerst kommt das Denken (des zôon logon echon, des sprach- und vernunftbegabten Lebewesens Mensch). Die Nachschau bei den großen Denkern in der Menschheitsgeschichte, von der Antike bis heute, und die Auseinandersetzung mit ihren philosophischen Temperamenten und Querverweisen ist sicherlich ein Wegweiser dafür, zum eigenen Denken zu kommen; und das ist es ja wohl, was philosophieren ausmacht. Wie aber wählt man aus der Bibliothek der Meisterdenker diejenigen und dasjenige aus, was den Logos, das über die Grenzen gehende Denken bemerkenswert macht? Es sind 19 Philosophen des Abendlandes und damit der europäischen Philosophiegeschichte, mit dem Sloterdijk den „Fackellauf des Denkens“ einleitet: Die anspruchsvollen Skizzen dieser „Denker-Vignetten“ bringen in den Worten Sloterdijks Ausweise und Querverweise zu den Werken der ausgewählten „Meister-Denker“ in der Philosophiegeschichte zu Tage. Es sind dabei nicht die vielfach bekannten und in den Philosophiegeschichten vielfältig abgedruckten und zitierten Texte, sondern „Charakterstudien und intellektuelle Portraits“, die die Reflexionen des Meister-Denkers Sloterdijk über seine philosophischen Vorfahren und Widerparte zu einem bemerkenswerten und für „Denker-Lehrlinge“ und „Nach-Denker“, wie du und ich, hilfreiche Anregungen anbieten[14].Mit Philosophie sich und die Welt verstehen

Der französische Philosoph Luc Ferry ist als Denker in Deutschland bekannt und anerkannt, weil es ihm gelingt, philosophische Fragen weder platt noch kompliziert, sondern in verständlicher Sprache an die Frau, den Mann und das Kind zu bringen. In sechs Kapiteln wählt der Autor Fragen aus, die beginnen mit „Was ist Philosophie?“, sich fortsetzen mit der Diskussion eines Beispiels aus der antiken Philosophie: „Die Liebe zur Weisheit bei den Stoikern“; weiter den „Sieg des Christentums über die griechische Philosophie“ thematisieren; über den „Humanismus oder die Geburt der modernen Philosophie“ reflektieren; an der Philosophie Nietzsches die Postmoderne“ vorstellen; und schließlich in mehreren Beispielen die zeitgenössische Philosophie darstellen. Es ist die Frage nach der menschlichen Endlichkeit und nach dem Heil, als Lösung oder Erlösung des Lebens und damit nach der existentiellen und religiösen Bedeutung der drei Dimensionen der Philosophie: Verständnis, was ist (Theorie), Bedürfnis nach Gerechtigkeit (Ethik) und Suche nach dem Heil (Weisheit). Philosophie, so lässt sich sagen, dürfte von dem Zeitpunkt an entstanden sein, als die Menschen in der Lage waren, nicht mehr allein nach den Abhängigkeiten der Natur und der Götter zu leben, sondern ein rationales Bewusstsein zu entwickeln und sich in größeren Gemeinschaften zu organisieren, öffentlich argumentieren, diskutieren und freies Denken einzuüben. In der Geschichte der Philosophie wird diese Entwicklung um das sechste Jahrhundert vor Christus in Griechenland datiert. Die theoria, wie sie in der griechischen Philosophie verstanden und benutzt wird, heißt ja nichts anderes als: „Will man seinen Platz finden in der Welt, die uns umgibt, will man lernen, darin zu leben und sich zurechtzufinden, muss man sie als Erstes kennen“; den cosmos und das Universum, wie dies die Stoiker als „kosmische Ordnung“ verstanden. Und es ist die Frage nach dem gerechten Handeln in der Existenz der Menschen und seinen Erwartungen nach dem Tode. Während die Stoiker letztlich darauf keine (befriedigende) Antwort gaben, sprang das Christentum in diese Bresche, mit dem Heilsversprechen der Erlösung. Ferry betont zwar richtig, dass Philosophie nicht gleich Religion ist, doch bei der Frage, wie wir, vor allem im Abendland, geworden sind, was wir sind, ist christliches Gedankengut nicht wegzudenken, freilich mit der Gefahr – oder der Absicht? – „den Gebrauch der Vernunft einzuschränken, um dem Glauben Platz zu machen“. Immerhin aber auch mit der Macht der Ethik, die mit den Begriffen und Lebensvorstellungen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die modernen Vorstellungen der Menschheit beförderte[15].Furcht schafft eigene Wirklichkeit

In der sich immer interdependenter und entgrenzender entwickelnden Welt gehen die Sicherheiten verloren. Auch wenn diese sich in der Vergangenheit eher als fragile, fragwürdige und täuschende individuelle und gesellschaftlich-politische Sicherheitsempfindungen darstellten, so wird mit dem von Ulrich Beck geprägten Begriff „Weltrisikogesellschaft“ festgestellt, dass die Gefährdungspotentiale nicht mehr lokalisiert werden können, sondern, wenn es sich um global-gesellschaftliche Entwicklungstrends und Risiken handelt, wie etwa dem Weltgesundheits- und dem Terrorismusrisiko, weltweite Unsicherheitsbedrohungen darstellen, die als individuelle, gesellschaftliche und politische Ausnahmezustände wirken. Risiko ist überall und wird jeweils unterschiedlich wahr genommen und erlebt. Die Empfindungen und Abwehrmechanismen gegen Bedrohungen und Katastrophen, ob es sich um die Atombombe, ein Terrorattentat, eine Hungerkatastrophe oder um genmanipulierte Entwicklungen handelt, werden von den einzelnen Gesellschaften unterschiedlich ausgedrückt. Sie reichen von fatalistischen bis zu revolutionären Verhaltensweisen und Aktivitäten. Ebenso unterscheiden sich die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. In der wissenschaftlichen Analyse lassen sich beim Umgang mit Katastrophen (global) dabei drei Grundpositionen darstellen: Die eine zeigt sich darin, dass das Risiko negiert, also als solches nicht wahr genommen wird, aus der Überzeugung heraus, dass die Bedrohung bewältigt werden kann. Zum zweiten wird der politische Risikodiskurs dadurch bestimmt, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse die Frage nach dem Eintreten oder dem Vermeiden von Risiken angestellt wird. Zum dritten schließlich sind Versuche zu nennen, unvermeidbare Risiken durch Maßnahmen der Prävention vermeidbar zu gestalten. Diese Fragestellungen werden von einem Team der Ludwig-Maximilians-Universität München in einem Forschungsprojekt bearbeitet: „Reflexiver Konstitutionalismus? Analysen zum Rechtsformenwandel im Prozess reflexiver Modernisierung“. Die Forscher kommen dabei zu dem Ergebnis, „dass die größte Gefahr oftmals nicht das Risiko selbst ist, sondern vielmehr seine Antizipation und Wahrnehmung, in deren Folge die Gefahrenphantasien und ihre Gegenmittel freigesetzt werden, die die moderne Gesellschaft ihrer bisherigen Handlungsfähigkeit berauben könnte“. Mit anderen Worten: Sicherheitspolitische Aktionen und Reaktionen können demokratisches, freiheitliches Denken und Handeln beeinflussen und sogar gefährden[16].Wir Menschen wollen alles wissen – und schauen doch nicht richtig hin!

Die Diskussion über die Frage der Fragen, wie es gelingen könne, dass die Menschheit menschlich überleben kann, ohne Schaden an der Humanität zu erleiden, wird in der Menschheitsgeschichte immer wieder gestellt. Es sind metaphysische, materielle, spirituelle, religiöse, atheistische, wissenschaftliche und populäre Argumente, die sich in den mächtigen und übermächtigen Auffassungen vom Menschsein spiegeln, kontrastieren, sich ergänzen oder aufheben. Die Grundfrage fokussiert in dem kontroversen, historischen und aktuellen Diskurs, ob der Mensch sich die Erde untertan machen solle oder in Eintracht mit der Natur leben könne. Seitdem der Mensch über den Horizont seines theistischen Wissens hinauszuschauen wagte und mit der Entdeckung der Naturgesetze meinte, über die Entstehung des Lebens und des Universums auch den Schlüssel für das den Sinn des Lebens der Menschen auf der Erde gefunden zu haben, überschlagen sich die wissenschaftlichen Entdeckungen, Hypothesen und Theorien über kosmologische, astronomische, astrophysikalische, planetarische und ökologische Phänomene in einem Wirrwarr von winzigen Teilchenwissen; Die Unfähigkeit, das scheinbare Chaos zusammen zu denken, lässt nicht wenige Physiker „anfangen (darüber) nachzudenken, wie man aufhören kann“. Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir von einer „Umwelt in engerem Sinne“ hin zu einer „Umwelt in weiterem Sinne“ gelangen können. Der 1938 in den Niederlanden geborene Jacob Arie Goedhart diskutiert in dem Buch mit dem vieldeutigen Titel „Über-Leben“ über „das ganz Große“, welches das menschliche Dasein bestimmt und beeinflusst, das Universum, wie über „ das ganz Kleine“, die Grundbausteine der Materie. Es sind die Anstrengungen auf allen Gebieten der Forschungen und Entdeckungen, die den Autor fragen lassen, ob dieses Streben nach Wissen noch mit den Grundfragen der lokalen und globalen menschlichen Existenz vereinbar sei: „Eine Entdeckung machen (ist) nicht notwendigerweise das gleiche wie die Entdeckung begreifen“. Die ungehemmten und expandierenden finanziellen Mittel und Ressourcen, die dabei eingesetzt werden, stünden in keinerlei verantwortbaren Maßstab zu den Notwendigkeiten, humane und gerechte Lebensbedingungen für die Menschen auf der Erde zu ermöglichen: „Das Entwicklungsprogramm der UNO (UNDP) hat berechnet, dass 12% der weltweiten Militärausgaben genügen, um jeden Weltbürger eine Basisgesundheitsfürsorge zu garantieren, Unterernährung auszuschalten und sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen“. So ist das Buch eine Philippika und ein Beweismittel dafür, was „Über-Leben“ bedeutet[17].Das Zauberwort „Perspektivenwechsel“

Beim Mix aus Euphorie, Optimismus und Pessimismus, der unser privates und öffentliches Bewusstsein kennzeichnet und sich in Stimmungen ausdrückt, wird den Deutschen oft nachgesagt, sie seien Miesepeter und Kritikaster und ließen die Portion Zuversicht vermissen, die notwendig sei, damit die Menschheit überleben und sich weiter entwickeln könne. Die „Leichtigkeit des Seins“ wird nicht selten überdeckt durch die (gefühlte und wirkliche) „Bürde der Alltagslast“. Es ist die Last und die Lust, die uns Menschen hin- und her reißt, die uns, wie Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik zum Ausdruck gebracht hat, „sich freut, woran man soll, und hasst, was man soll“. Philosophen, Anthropologen und Zukunftsforscher haben sich immer wieder an diesem Popanz gerieben und haben dafür oder dagegen ihre eigenen Fragen nach dem Sinn des Lebens der Menschen gestellt. Die vielfältigen und kontroversen Antworten jedoch bündeln eine Gewissheit, die in der Alltagsbewältigung oft genug zu kurz kommt, um pessimistische oder gar fatalistische Gedanken zu überdecken: Der Mensch ist ein wandelbares Wesen! Er ist in der Lage und fähig, sich zu (ver)ändern, körperlich, geistig und sozial. Appelle zur Veränderung gibt es genug; und Einrichtungen, wie etwa der Club of Rome, fordern zum Wandel heraus, lokal und global. Der Soziologe, Schriftsteller, Zukunfts- und Trendforscher, Leiter des Zukunftsinstituts Kelkheim bei Frankfurt/M, Matthias Horx ist ein gefragter Berater, wenn es darum geht, wie Menschen wirtschaftlich, politisch und ökologisch ihr Leben ändern sollten und die Angst vor der Zukunft durch eine echte Wandlungsfähigkeit zu ersetzen. Dabei ist es ihm wichtig zu erkennen, dass Veränderungen, die aus äußeren, politischen, gesellschaftlichen oder auch individuellen Zwängen entstehen und zur Anpassung zwingen, nicht gleich Wandel ist, der sich „durch einen Prozess der freien Wahl, der aufsteigenden Freiheit, des wachsenden Bewusstseins uns selbst zu verändern“ darstellt: „Wandel heißt, dass wir uns mit Hilfe der vielfältigen Veränderungen der Welt auch innerlich verwandeln“. Mit insgesamt zehn Kapiteln geht der Autor diese schwierige Argumentation an, indem er sich mit den Einstellungen der „Alarmisten“ genau so auseinandersetzt, wie mit denen der „Stoiker“, und natürlich auch mit denen der „Besserwisser“. Das Bild von der (hässlichen) Raupe, die zum (wunderschönen) Schmetterling wird, dient ihm dazu, die Möglichkeiten des Wandels aufzuzeigen, aber auch die des bewussten Wollens als menschliche Eigenschaft der Zustimmung zu einem guten Leben zu verdeutlichen. Mit dem Obama-Slogan „Yes we can“ kennzeichnet Matthias Horx seine Vision von einem menschengerechten, nachhaltigen und gelingenden Wandel. Dass die Vision keine unerfüllbare Illusion sein muss, macht er am Beispiel des Wandels nach der Krise in Island deutlich. In den zahlreichen Beispielen, die er über gelingenden und scheiternden Wandel bringt, wird immer wieder deutlich: Es bedarf der Phantasie, der Kreativität und des aktiven Mittuns jedes Einzelnen in den nationalen und globalen Gesellschaften. Die Mauern und Todesstöße jeder Wandlungsbereitschaft und –fähigkeit sind die „Ohne-mich“ – Standpunkte und die bequemen Einstellungen: „Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht“, wie auch: „Das-haben-wir-noch-nie-so-gemacht“, und: „Da-könnte-ja-jeder-kommen“. So zeigt sich in der Aufforderung, sich den Herausforderungen zum gesellschaftlichen, ökonomischen, individuellen, kulturellen und mentalen Wandel aktiv und kreativ zu stellen, dass es möglich, sinnvoll und nützlich ist, das Leben zu lernen[18].Nobelpreisgeehrt

Die Idee ist alt. Die Altvordern nannten sie „Allmende“ und bezeichneten damit Gemein-(lebens)güter, die allen Menschen und nicht einzelnen Besitzenden gehören; traditionell sind das Ressourcen, die für die Befriedigung von menschlichen Grundbedürfnissen notwendig sind und deshalb frei verfügbar und zugänglich für jeden Menschen sein müssen. Im Zeichen der Globalisierung wird die Forderung erhoben, dass die Welt Allgemeingut ist. Dabei gilt es, einen Bewusstseinswandel zu vollziehen dahingehend, dass „Gemeingüter nicht sind, sondern (von Menschen) gemacht werden. Die bisher eher peripher und mit dem karitativen Touch versehenen Überlegungen zu Commons, Allmende und Gemeingütern erhalten spätestens seit November 2009, als die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Elinor Ostrom, zur Überraschung vieler Experten, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, eine neue Aufmerksamkeit. Mit dem Titel „Was mehr wird, wenn wir teilen“ provoziert und bürstet sie erst einmal gegen den Strich unseres selbstverständlichen Wachstumsdenkens und unserem zwanghaften Streben nach dem „Immer-schneller-immer-höher-immer-mehr“. Die Aufforderung „Teilen lernen“ wird nämlich bisher eher dem „Helfer“ – und Karitas- und weniger dem ökonomischen Bereich zugeordnet. Die Güter der Erde – Luft, Wasser, Boden, Nahrungsmittel, Gene, Wissen … – sind Gemeingüter, die als „Common-Pool-Resources“ verstanden werden müssen und nicht vom Markt allein geregelt und gesteuert werden dürfen[19]. Der Schlüssel für Elinor Ostroms Arbeiten, die sich mittlerweile in der „Ostrom-Schule“ subsumieren, lässt sich als „Selbstverwaltung“ und „Selbstorganisation“ einpassen. Die Grundlagen dafür sind: Beziehungsnetze, Normen, Wissen, Vertrauen und regionale Initiativen, die sie an drei Beispielen – Meer, Wald, Atmosphäre – entfaltet und als Regelwerk für eine anpassungsfähige Regierungsführung darstellt[20].Philosophie = Lebenskunde

Wer mit sich und der Welt nicht zufrieden ist, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, wer an seiner Existenz zweifelt, und erst recht, wer mit sich und der Welt zufrieden ist, muss philosophieren! Dabei wächst die Erkenntnis, dass philosophisches Denken und Verorten sich nicht im Elfenbeinturm einschließen dürfe, sondern sich der wichtigsten, lokalen und globalen Frage bemächtigen müsse, dass Gerechtigkeit globale Loyalität sei, oder wenn dies nicht ist, Unrecht darstellt! Die Hoffnungen, den Passstein für das Streben nach einem guten Leben zu finden, sind eingebunden in den Wertediskurs, wie denn ein so angestrebtes Dasein aussehen solle[21]. Dabei weisen ganz unterschiedliche Wegzeichen auf Lösungsansätze und -möglichkeiten hin: erkenntnistheoretische, weltanschauliche und ideologische. Die Versuchungen sind groß, sie als Ordre-Mufti-Vordenken oder als Ratgeber-Literatur zu präsentieren. Beim Nachdenken allerdings darüber ergibt sich, dass es der verstandesgemäßen Anstrengung bedarf, einen eigenen Durchblick zu gewinnen, darüber nämlich, wie „unser Handeln für uns Sinn ergibt und wir die passende Antwort auf die Ansprüche finden, die das Leben an uns stellt“. Damit sind wir bei der faszinierenden wie gleichzeitig irritierenden, versichernden wie verunsichernden Erkenntnis: Philosophisches Denken liefert weder ein Rezept für ein gutes, gelingendes Leben, noch recht es aus, es intellektuell als Theoriesystem, oder gar als Wolken-Kuckucks-Heim einordnen zu wollen; vielmehr „fördert (es) das Erkunden und Entwickeln des eigenen Denkstils“. Diese „Einladung zum (eigenen) Denken“ spricht der an der Leuphana-Universität in Lüneburg lehrende Kulturwissenschaftler und Philosoph Nicolas Dierks mit seinen Reflexionen „Was tue ich hier eigentlich?“ aus. Obwohl der Titel etwas reißerisch und „ratgeberisch“ daher kommt, liegt ihnen eine unverzichtbare Erkenntnis und Wirklichkeitsanalyse zugrunde: Der Mensch ist ein Lebewesen, das auf Wandel, Endlichkeit und Wirklichkeit angewiesen ist[22]. Es ist der Perspektivenwechsel im philosophischen Denken, dass Körper und Geist (des Menschen) keine getrennten und unabhängig voneinander agierenden Phänomene, sondern ineinander verflochtene Lebensbezüge sind, die freilich nur entdeckt werden können, wenn der Mensch sich der Anstrengung aussetzt und das Abenteuer eingeht, zu denken! Es ist also kein leichtes, Nebenbei-Unternehmen, Existenz zu denken[23].Wer bin ich?

Die Philosophiedidaktikerin von der Universität Hamburg, Barbara Brüning, legt eine Einführung in die Theorie und Praxis des Philosophierens mit Kindern vor. Sie nimmt damit die zunehmenden Aktivitäten auf, die sich in schulischen und außerschulischen Einrichtungen als pädagogische Herausforderungen auftun und mittlerweile bemerkenswerte Initiativen hervorrufen. Die Autorin gliedert das Einführungswerk in vier Kapitel und beschließt es mit einer als Anhang bezeichneten, ausgewählten Auswahlbibliographie von theoretischer Literatur, Zeitschriften, Lehrbüchern und Lernmaterialien. Im ersten Kapitel stellt sie „Didaktisch-methodische Grundlagen des Philosophierens mit Kindern“ vor; im zweiten diskutiert sie „Kognitive, entwicklungspsychologische und emotionale Voraussetzungen des Philosophierens mit Kindern“, im dritten thematisiert sie „Philosophisches Grundwissen“, und im vierten Kapitel präsentiert sie „Praktische Module für Grundschule und Kindergarten“. Mit Kindern philosophieren, das kann dazu beitragen, die veränderten Bildungs- und Erziehungssituationen in unserer „Einen“ Welt kognitiv und emotional mit bewältigen zu helfen. Der Ruf nach einer ganzheitlichen, projektorientierten Bildung wird zwar so nach und nach hörbarer; doch durchgesetzt hat sich diese Lernauffassung bisher nicht. Mit einer Didaktik und Methodik des Philosophierens mit Kindern und Jugendlichen könnte hier eine Bresche geschlagen werden. Barbara Brüning präsentiert mit dem Buch ihre Erfahrungen aus ihrer Jahrzehnte langen, wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bildungsherausforderung „Philosophieren mit Kindern“. Sie fokussiert ihre Arbeit vorwiegend auf das Lernen mit Kleinkindern: „Dabei geht es darum, dass Kinder auf Fragen an die Welt, die sie selbst stellen, gemeinsame, gut durchdachte und begründete Antworten suchen und finden[24].Lernen, nach der Wahrheit zu suchen

„Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen“, diese Weisheit stammt von Hermann Hesse; und der deutsche Schriftsteller Peter Tille hat sie umformuliert in: „Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie“. In beiden Sprüchen steckt eine Erkenntnis: Wahrheiten, Einsichten, Überzeugungen und Leitlinien über und für das Leben erhält man nicht, indem man mit den Mainstream schwimmt, sondern wenn man kompetent und kritisch fragt. Es braucht nicht selten Mut, selbst zu denken und zu handeln[25]. Da sind wir dann schon bei dem edlen Ziel, in der Bildung und Erziehung den Sinn für Wahrheit zu ergründen und zu vermitteln. Denn Schule, so heißt es in allen Schulgesetzen, soll die Schülerinnen und Schüler zu selbstbewussten, selbstbestimmten und ein gutes, individuelles, soziales und gesellschaftliches Leben anstrebenden Menschen bilden; weil nämlich Lernen und Aneignung von Wissen nicht Selbstzweck sein kann, sondern einen Weg hin zur Verhaltensänderung weisen soll und „Lernen in Beziehung“ bedeutet (Tobias Künkler,). Dieses „Gegen den Strom schwimmen“ haben Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin in einem Alfelder Gymnasium eingeübt und sich als „Querdenker“ im guten, pädagogischen Sinn probiert. Mit dem Projekt „Geld und Leben“ haben sie Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen aus ihrer näheren Umgebung befragt und mit Hilfe eines kapitalismuskritischen Wissenschaftlers[26] analysiert. Dieses „Gegen den Stachel löcken“ hat den Schulleiter auf den Plan gerufen, der kurzerhand das Unterrichtsprojekt verbot. Aber er hat nicht mit dem Selbstbewusstsein und der Wiederstandskraft der SchülerInnen und Lehrerin gerechnet. In sieben Themenkreisen hat die sich schließlich als „Arbeitsgemeinschaft“ etablierte Projektgruppe mit den Fragen auseinandergesetzt, die Menschen in ihrer Region berühren und Lösungsansätze mit ihnen diskutiert. Die publizierte Dokumentation kann als Exempel dienen, wie Wahrheitssuche gelingen kann, trotz Widerstände und Unverständnis. AutorDr. Jos Schnurer

Ehemaliger Lehrbeauftragter an der Universität Hildesheim

E-Mail Mailformular

[1] Rupert Riedl, Mit dem Kopf durch die Wand. Die biologischen Grenzen des Denkens, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1994, S.

[2] A. F. Koch, in: Ottfried Höffe, Aristoteles-Lexikon, Kröner-Verlag, Stuttgart 2005, S. 25

[3] Martin Gessmann, Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 2009, S. 750ff

[4] Benedikt Fait / Daniela Zumpf, Hg., Identität. Logik. Kritik, 2014, zur Rezension

[5] Dieter Birnbacher, Tun und Unterlassen, 2014, zur Rezension

[6] Claus Baumann / Jan Müller / Ruwen Stricker, Hrsg., Philosophie der Praxis und die Praxis der Philosophie, 2014, zur Rezension

[7] Donald Davidson / Richard Rorty, „Wozu Wahrheit? Herausgegeben und mit einem Nachwort von Mike Sandbothe, Suhrkamp Verlag. Frankfurt/M. 2005, 354 S., vgl. auch: Richard Rorty, Philosophie als Kulturpolitik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 357 S. (Rezension in: Berliner Literaturkritiki, 14.08.2008)

[8] Michael Dummett, Wahrheit und Vergangenheit, Suhrkamp Verlag 2005, 138 S.

[9] Dieter Henrich, Denken und Selbstsein. Vorlesungen über Subjektivität; Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 2007, 380 S.

[10] Christian Godin, Die Geschichte der Philosophie für Dummies, VCH Verlag, Weinheim 2008, 544 S..

[11] Marcel Hénaff, Der Preis der Wahrheit. Gabe, Geld und Philosophie, 2009, zur Rezension

[12] Jörn Rüsen / Henner Laass, Hrsg., Interkultureller Humanismus. Menschlichkeit in der Vielfalt der Kulturen, 2009, zur Rezension; Julian Nida-Rümelin, Philosophie einer humanen Bildung, 2013, zur Rezension

[13] Claus Otto Scharmer, Theorie U. Von der Zukunft her führen, 2009, zur Rezension

[14] Peter Sloterdijk, Philosophische Temperamente. Von Platon bis Sartre, 2009, zur Rezension

[15] Luc Ferry, Leben lernen. Eine philosophische Gebrauchsanweisung, 2009, zur Rezension siehe auch: Jos Schnurer, Wer philosophiert – lebt!, 28.01.2014, https://www.socialnet.de/materialien/174.php

[16] Markus Holzinger Stefan May / Wiebke Pohler, Weltrisikogesellschaft als Ausnahmezustand, 2010, zur Rezension

[17] Jacob A. Goedhart, Über-Leben, 2006, zur Rezension

[18] Matthias Horx, Das Buch des Wandels. Wie Menschen Zukunft gestalten, 2009, zur Rezension

[19] Silke Helfrich /, Heinrich-Böll-Stiftung, Hrsg., Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, 2012, zur Rezension

[20] Elinor Ostrom, Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter, 2011, zur Rezension

[21] Eberhard Straub, Zur Tyrannei der Werte, 2010, zur Rezension

[22] vgl. dazu auch: Lawrence LeShan, Das Rätsel der Erkenntnis. Wie Realität entsteht, 2012, zur Rezension

[23] Nicolas Dierks, Was tue ich hier eigentlich? Philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen, 2014, zur Rezension; Annemarie Pieper,Nachgedacht. Philosophische Streifzüge durch unseren Alltag, 2014, zur Rezension

[24] Barbara Brüning, Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in Theorie und Praxis, 2015, zur Rezension sowie: Dieter Sinhart-Pallin / Mechthild Ralla, Handbuch zum Philosophieren mit Kindern. Kindergarten, Grundschule, freie Einrichtungen, 2015, zur Rezension; Kristina Calvert, 48 Bildkarten zum Philosophieren mit Kindern, 2015, zur Rezension

[25] Karl Heinz Bohrer, Selbstdenker und Systemdenker. Über agonales Denken, 2011, zur Rezension

[26] Bernhard H. F. Taureck, Gleichheit für Fortgeschrittene. Jenseits von „Neid“ und „Gier“, zur Rezension